보통 자전거 타기가 취미라고 하면 운동복을 입고 장거리를 주행하는 모습을 떠올리곤 합니다. 그러나 기자는 아무런 전문성 없이 자전거 타기를 즐기고 있습니다. 이에 본지는 소소하게 자전거를 즐겨 타는 김봄이(경영·3) 기자의 취미를 소개하고자 합니다.

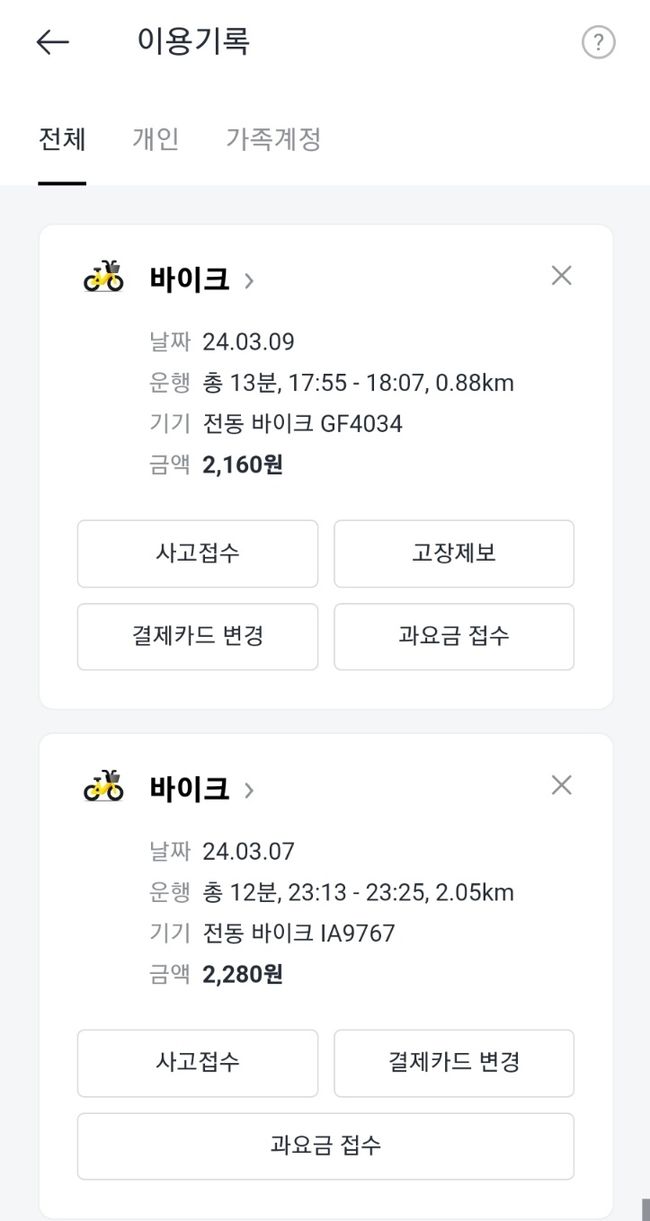

요즘 기자는

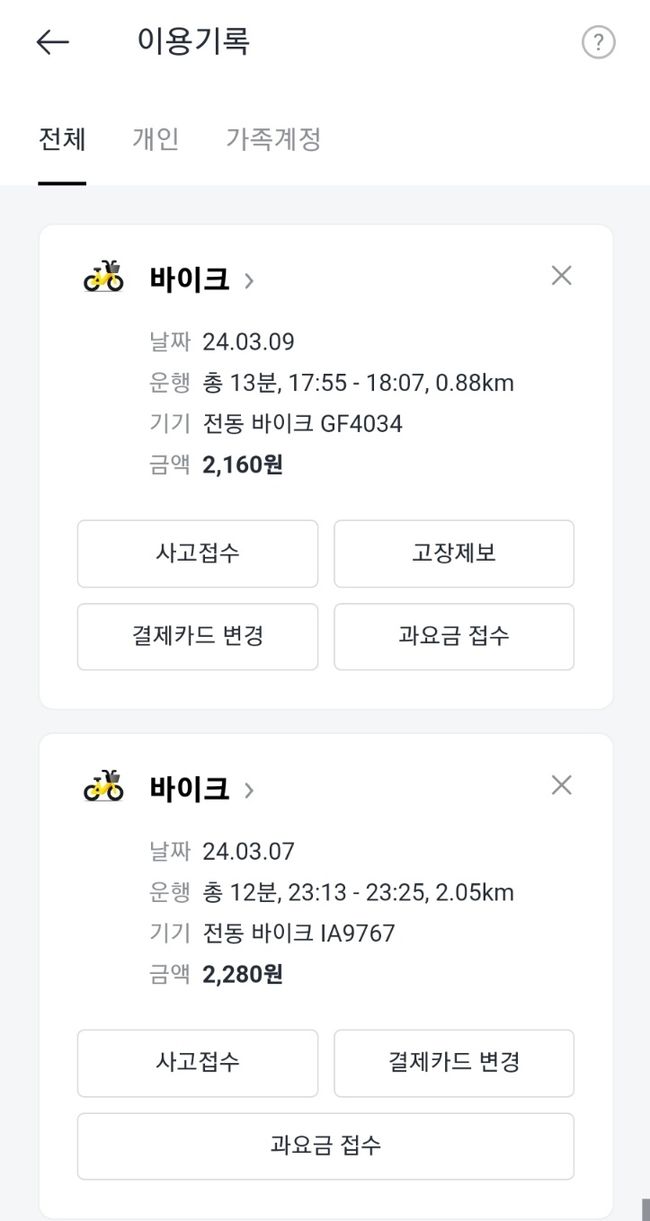

경기대신문 독자 여러분 안녕하세요. 저는 신문편집국에서 편집국장과 사회팀장으로 활동 중인 경영학전공 22학번 김봄이입니다. 누군가는 대회에 나가기도, 전문적으로 강습을 받기도 하는 취미가 있습니다. 바로 자전거 타기인데요. 기자는 매번 학교가 끝나고 잔업을 하면 집으로 돌아가는 버스가 끊기곤 합니다. 걸어가기엔 멀고 택시를 타기엔 부담스러운 거리에 늘 고민에 잠기곤 했습니다. 그러던 중 기자의 눈앞에 보인 자전거는 기자를 집까지 안내하기에 제격이었습니다. 그렇게 주 1~2회씩 타기 시작한 자전거는 기자에게 늦은 시간에 행복감을 주는 새로운 취미가 됐습니다.

바람과 함께라면 두렵지 않아

자전거 대여소에 가야만 대여가 가능했던 예전과 달리 요즘은 주위를 둘러보면 쉽게 전동자전거를 찾아볼수 있죠. 이렇듯 자전거 타기는 굉장히 접근성이 좋으면서도 즐거운 취미입니다. 사람이 많고 도로가 붐비는 낮보다는 오히려 길가와 도로에 사람이 없는 밤에 안전한 주행이 가능합니다. 물론 항시 주위를 둘러보며 조심해야 하지만요.

버스가 끊긴 날 혹은 생각이 많은 날이면 기자는 걷거나 자전거를 타고 집에 돌아갑니다. 살을 에는 듯이 추운 겨울을 제외하고 가능하면 자전거를 타곤 하죠. 길가에 놓인 자전거에 몸을 싣고 집으로 가는 방향을 어림짐작해서 무작정 페달을 밟습니다. 가끔은 일부러 오래 걸리는 노선을 택해 더욱 오랜 시간 여정을 즐기기도 합니다. 사실 길을 잃어서 의도치 않게 장시간 자전거를 탈 때도 많지만 기자는 그 모든 순간을 즐깁니다. 방지턱을 넘을 때 떠오르는 몸과 기자의 의지대로 움직이는 자전거는 세상 모든 일이 마음대로 풀리지 않을 때 가까운 곳에 자유가 있음을 느끼게 해줍니다. 더불어 바람을 가르며 자전거를 타면 갖은 잡념도 사라집니다. 오늘 해야 했던 일, 내일 해야 하는 일 등 사사로운 생각에 잠기는 것보다는 단지 지금 이 주행에 집중하게 되죠. 한쪽 귀에 이어폰을 꽂고 달린다면 그 해방감은 두 배가 됩니다. 삶이 무거울 때 바람을 가르며 바람과 함께 자신을 둘러싼 중압감을 날려보는 건 어떨까요?

늦지 않았어, 잘해야 취미인가?

흔히들 자전거는 어린 시절에 배우지 않으면 커서는 더욱더 타기 어렵다고 말합니다. 그러나 기자가 자전거를 탈 수 있게 된 것은 스무살 가을이었습니다. 당시 아르바이트를 하며 만난 매니저 언니에게 배우게 됐죠. 초반에는 겁이 많아 무서웠고 포기하고 싶던 순간이 많았습니다. 자전거를 타고 싶긴 했지만, 솔직한 심정으로는 어릴 때도 타지 못했던 자전거를 지금 탄다는 게 가능할 리 없다고 생각했죠. 그러나 늘 뒤를 지켜주던 언니 덕분에 약 한 달 만에 자전거를 탈 수 있게 됐습니다. 기자는 당시의 성취감을 아직도 잊지 못합니다.

한국 사회는 초등학생, 중학생이 아닌 모든 나이대를 새로운 무언가 시작하기 어려운 나이로 치부합니다. 예체능계가 특히 그렇죠. 그러나 모든 것에 전문가가 될 필요가 없습니다. 실제 기자는 자전거를 능숙하게 타지 못합니다. 턱의 높이를 가늠하지 못해 넘어지고 구르며 많이 다치기도 했습니다. 작년에는 자전거를 배운 지 1년이나 지났음에도 가만히 자리를 지키고 있는 벽에 혼자 부딪히기까지 했습니다. 그렇지만 저는 제 취미가 자전거 타기라고 당당히 말할 수 있습니다. 취미라는 건 그저 좋아하는 행위일 뿐이니까요. 어쩌면 우리는 스스로 만든 틀 안에 갇혀 자신의 가능성을 억제하고 있지 않은가 생각해 볼 필요가 있습니다.

독자분들도 새로운 무언가를 시작하는 데 있어 가벼운 마음을 가져보는 것은 어떨까요? 이미 빛나는 우리 인생에 있어 취미까지 거창할 필요는 없으니까요.

글·사진 김봄이 기자 Ι qq4745q@kyonggi.ac.kr

- TAG

-

What Happened in KGU? : 수원캠퍼스 학생총회 편

On April 4th, a general meeting of students was held in the Tele-convention center at the Suwon campus. The contents were the same as the general meeting of students in the Seoul campus: the first part was for agenda announcement, the second part was about the Membership Training for whole university, and the third part was simple Q&A time. In the first part, the agendas were all the same as the ones for the Seoul campus, and the result of the ...

What Happened in KGU? : 수원캠퍼스 학생총회 편

On April 4th, a general meeting of students was held in the Tele-convention center at the Suwon campus. The contents were the same as the general meeting of students in the Seoul campus: the first part was for agenda announcement, the second part was about the Membership Training for whole university, and the third part was simple Q&A time. In the first part, the agendas were all the same as the ones for the Seoul campus, and the result of the ...

[타 대학보 축사] 경기대신문의 1100호를 진심으로 축하드립니다

[타 대학보 축사] 경기대신문의 1100호를 진심으로 축하드립니다

[와이파이] 큰 박스에 달랑 물건 하나, 과대포장 규제 정책 시행은 언제쯤

[와이파이] 큰 박스에 달랑 물건 하나, 과대포장 규제 정책 시행은 언제쯤

[문화산책] 이 세계는 멋져 보이지만 모두 환상이야

[문화산책] 이 세계는 멋져 보이지만 모두 환상이야

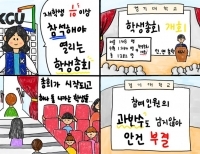

[네컷만화] 학생총회

[네컷만화] 학생총회

목록

목록